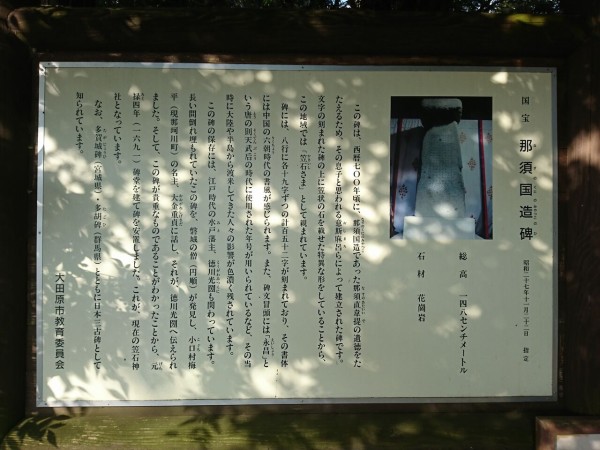

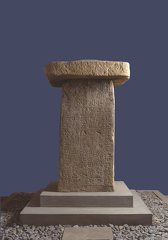

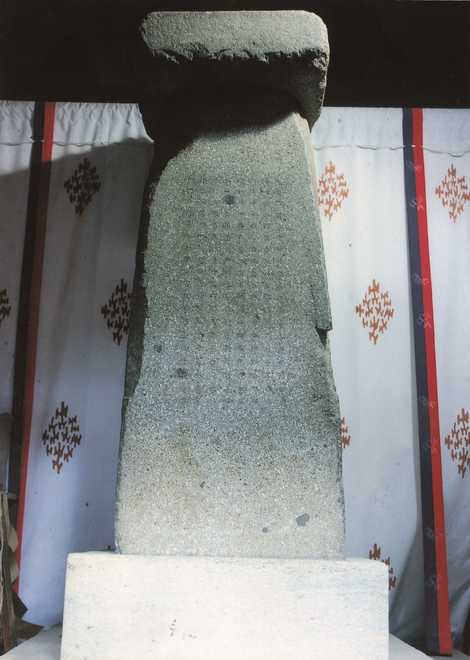

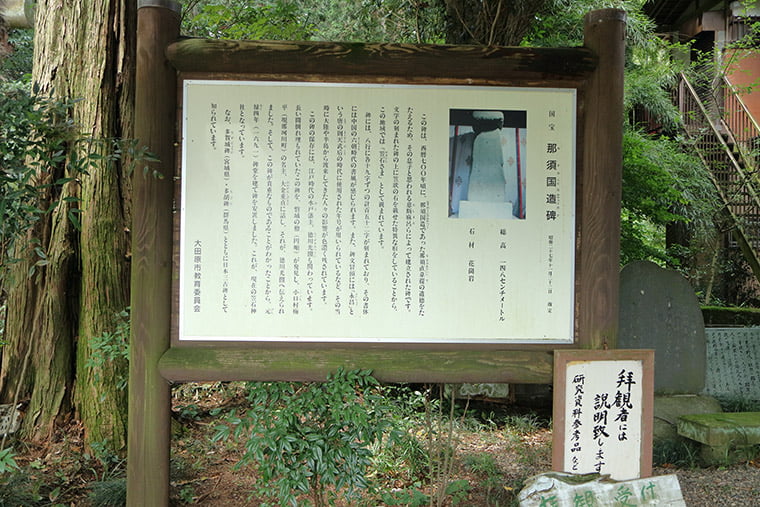

那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ、なすこくぞうひ )とは栃木県 大田原市(旧・那須郡 湯津上村)にある古碑(飛鳥時代)であり、国宝に指定されている。 書道史の上から、日本三古碑の1つとされる。 碑身と笠石は花崗岩である。 19字×8行=152字の碑文が刻まれている。那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ)とは。意味や解説、類語。栃木県大田原市の笠石神社にある古碑。文武天皇4年(700)に没した那須国造韋提 (いで) の徳をたたえて建てたもの。古代三碑の一。なすこくぞうひ。 goo国語辞書は30万3千件語以上を収録。3 那須国造碑からわかること ・持統3年における国造から評の官人への任命という、地方行政組織の変化の様子。 ・那須国造、評督であった那須直韋提、その息子と思われる意斯麻呂という人物の存在。

国宝の日本三大古碑 那須国造碑のカタチをした美味しいモナカを作りたい アクティビティ Campfire キャンプファイヤー

那須国造碑 光圀

那須国造碑 光圀-那須国造で700年(文武天皇4)に亡くなった那須直韋提 (なすのあたいいで)の事績を顕彰するために、息子と思われる意斯麻呂 (おしまろ)らによって建立された。1 19字ずつ8行に刻まれた文字は、中国の六朝時代風の書体である。�以下、那須国造碑についての基本的な事柄を簡単にご紹介します。 なお、この碑については書きたいことが沢山ありすぎるため、複数回に分けて小出しにしていきます。 1 基本情報 ・建立 飛鳥時代(700年頃) ・法量 高さ148cm ・材質 花崗岩 文字は、1行19文字で8行、合計152文字が刻まれてい

B4414 那須国造碑 笠付原拓 日本金石文 日本三古碑 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

那須国造碑 (なすのくにのみやっこのひ) 下野那須国造の那須直韋提(なすあたいいで)が、評督(こうりのかみ)(のちの郡の長官)に任命された。これを記す石碑が西暦 700年に建てられ栃木県の大田原市にある。那須国造碑 拓本 碑身と笠石は 花崗岩 である。1 19字×8行=152字の碑文が刻まれている。 永昌 元年( 6年 )、 那須国造 で 評 督に任ぜられた那須直葦提の事績を息子の意志麻呂らが顕彰するために、 700年 に建立されたものである。�那須国造碑について について 年11月 藤代歴史愛好会(石山博) 銘文に、「永昌元年(に、「永昌元年(永昌元年(6年)」とあります。このように唐の武則天の年号が碑文に刻の武則天の年号が碑文に刻の年号が碑文に刻が碑文に刻碑文に、「永昌元年(に刻

那須国造碑考 著者 蓮実長 編 出版者 朝陽堂 出版年月日 明433 請求記号 3270 書誌ID(国立国会図書館オンラインへのリンク) DOI / 公開範囲 インターネット公開(許諾) 詳細表示 資料種別 (materialType) Book タイトル (title) 那須国造碑考那須国造碑の地図、アクセス、詳細情報、周辺スポット、口コミを掲載。また、最寄りバス停(笠石神社交差点 笠石神社前 侍塚駐車場 )とスポットまでの経路が確認できます。その黄門さまの日本初の発掘の理由となった『那須国造碑 なすのくにのみやっこひ』が 日本三大古碑の ひとつとして国宝の指定を受けています、 この碑をめぐっては古代における那須野が原の重要さや

さて、那須国造碑の書の書体や書法、つまりは書風といってよい が、それを研究するに当たって、先ず何から始めるか、と言うこと 五 ことがあるから単純ではない。の傾向や特徴は、微妙な変化を伴いながら、数十年から数百年続く傾向や特徴があるからである。もっとも、年代が分かってい那須国造碑について について 年11月 藤代歴史愛好会(石山博) 銘文に、「永昌元年(に、「永昌元年(永昌元年(6年)」とあります。このように唐の武則天の年号が碑文に刻の武則天の年号が碑文に刻の年号が碑文に刻が碑文に刻碑文に、「永昌元年(に刻那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ、なすこくぞうひ )とは栃木県 大田原市(旧・那須郡 湯津上村)にある古碑(飛鳥時代)であり、国宝に指定されている。 書道史の上から、日本三古碑の1つとされる。

飛鳥編 水戸黄門が助さんに調査させた 飛鳥時代末期に新羅人が記した国宝 那須国造碑 Buzzap

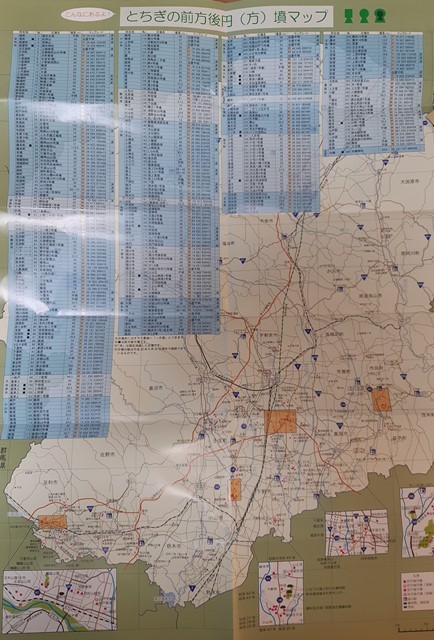

流浪の画家 の隆くん 文化財探訪 8 12 金 大田原市 笠石神社 で入手した 国宝 那須国造碑 の重要資料を記録しておく

那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ)について 栃木県大田原市にある飛鳥時代の古碑で、書道史の上から「日本三古碑」の一つとされ「国宝」にも指定されています。 700年(年号無し)当時の那須国を治めていた「那須直韋提(なすのあたいいで)」の没後、その子である「意斯麻呂(おしまろ)」が韋提の遺徳を偲んで建碑したものとされています。 約1000年那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ) 国宝(古文書) 公開日 17年03月14日 指定年月日 昭和27年11月22日 所在地 大田原市湯津上429 笠石神社 保持者 笠石神社 員数 1基 製作時代 飛鳥時代 大きさ 台石より上の総高 約148センチメートル 湯津上の笠石神社に祀られる石碑で、文字の刻まれた石の上に笠のように石を載せていることから「笠石」ともいわれてい那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ、なすこくぞうひ )とは栃木県 大田原市(旧・那須郡 湯津上村)にある古碑(飛鳥時代)であり、国宝に指定されている。 書道史の上から、日本三古碑の1つとされる。 碑身と笠石は花崗岩である。 19字×8行=152字の碑文が刻まれている。

那須国造碑 めいのはま日記 仮題

那須国造碑 Yasumaroの石造物めぐり

那須国造碑(なすのくにのみやつこのひ、なすこくぞうひ )とは栃木県 大田原市(旧・那須郡 湯津上村)にある古碑(飛鳥時代)であり、国宝に指定されている。書道史の上から、日本三古碑の1つとされる。 碑身と笠石は花崗岩である。19字×8行=152字の碑文が刻まれている。さて、那須国造碑の書の書体や書法、つまりは書風といってよい が、それを研究するに当たって、先ず何から始めるか、と言うこと 五 ことがあるから単純ではない。の傾向や特徴は、微妙な変化を伴いながら、数十年から数百年続く傾向や特徴があるからである。もっとも、年代が分かってい那須国造碑考 著者 蓮実長 編 出版者 朝陽堂 出版年月日 明433 請求記号 3270 書誌ID(国立国会図書館オンラインへのリンク) DOI / 公開範囲 インターネット公開(許諾) 詳細表示 資料種別 (materialType) Book タイトル (title) 那須国造碑考

本殿 この中に御神体である日本最古の碑 那須国造碑 が安置されている Photo De Kasaishi Shrine Otawara Tripadvisor

那須国造碑の値段と価格推移は 6件の売買情報を集計した那須国造碑の価格や価値の推移データを公開

さて、那須国造碑の書の書体や書法、つまりは書風といってよい が、それを研究するに当たって、先ず何から始めるか、と言うこと 五 ことがあるから単純ではない。の傾向や特徴は、微妙な変化を伴いながら、数十年から数百年続く傾向や特徴があるからである。もっとも、年代が分かってい那須国造碑 住所 栃木県大田原市 湯津上430 ルートマップ 那須国造碑へのルートマップ 連絡先 日付・時間 笠石神社に祀られている石碑で、碑文を刻まれた石碑のうえに笠状の石が載せられていることから「笠石(かさいし)」とも呼ばれています。西暦700年、当時の那須国(郡)を治めていた那須直韋提(なすのあたいいで)の没後、その子、意斯ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 那須国造碑の用語解説 栃木県大田原市湯津上の笠石神社にある奈良時代の石碑。碑石はおおむね高さ 12m,幅 05m,厚さ 04mの長方形の花崗岩で,その一面に8行 19字詰,152字の碑文が彫られている。唐の永昌1 (6,持統3) 年に評督 (→評 ) に任じられた

那須国造碑 里山のフクロウ

現代編 飛鳥時代末期に新羅人が記し水戸黄門が本邦初の考古学的発掘調査を行った国宝 那須国造碑 を見てきました Buzzap

那須国造碑 (なすのくにのみやつこのひ、なすこくぞうひ )とは 栃木県 大田原市 (旧・ 那須郡 湯津上村 )にある古碑( 飛鳥時代 )であり、 国宝 に指定されている。 書道史 の上から、 日本三古碑 の1つとされる。

那須国造碑 里山のフクロウ

那須国造碑 観光情報検索 とちぎ旅ネット

Google Maps

国宝 那須国造碑 笠石神社 四季歩のつれづれ

第805回 大田原市 日本三大古碑 那須国造碑 ツトムさん家の写真日記

古碑 上野三碑と那須国造碑

誠心堂書店 神田神保町 和本 書道古書専門店 那須国造碑

那須国造碑 那須パラダイス 那須天国博客

臨書 那須国造碑 なすのくにみやつこのひ らっくのアートっぽい癒しブログ

ヤフオク 那須国造碑 田熊信之 田熊清彦 中国 日本史

那須国造碑 笠石神社 下侍塚古墳 大田原市 とち フラ

ヤフオク 昭和54年国土地理院下野小川地図 栃木県那須郡

那須国造碑

那須国造碑 なすのくにのみやつこのひ 骨董 古民具 古書の 芳栄堂

栃木県大田原市 那須国造碑

那須国造碑の値段と価格推移は 6件の売買情報を集計した那須国造碑の価格や価値の推移データを公開

那須国造碑 施設詳細

日本墨錠 86至87年古梅園制三大古碑墨那須國造 多賀城 多胡碑

阿久津 和彦 Kazuhiko Akutsu 研究ブログ Researchmap

栃木県大田原市湯津上 笠石神社 那須国造碑 古墳探訪記

那須国造碑 今に続く漢字文化 のめしこき日記

国宝 那須国造碑 の案内板 Picture Of Kasaishi Shrine Otawara Tripadvisor

多胡碑 名所 観光地 高崎市 ぐんラボ

593 日本三古碑 国宝 那須国造碑 見学 栃木県大田原市湯津上430 笠石神社 内 大田原 黒羽 那珂川 栃木県 の旅行記 ブログ By しんちゃんさん フォートラベル

那須国造碑と那須与一

侍塚古墳と那須国造碑下野の前方後方墳と古代石碑 眞保昌弘 Buyee Buyee 提供一站式最全面最專業現地yahoo Japan拍賣代bid代拍代購服務

那須国造碑 栃木県大田原市湯津上 史跡 グルコミ

国宝の日本三大古碑 那須国造碑のカタチをした美味しいモナカを作りたい アクティビティ Campfire キャンプファイヤー

那須国造碑 塩原 大田原周辺 碑 遺跡 その他史跡 の施設情報 いつもnavi

中古 日本三古碑は語る 建立背景 江戸時代から研究 考古書道資料 上野三碑 那須国造碑 多賀城碑 多胡碑 金石文 古代碑拓本 文字瓦 銅印 新羅仏 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

臨書 那須国造碑 なすのくにみやつこのひ らっくのアートっぽい癒しブログ

国宝 那須国造碑と秀衡街道跡 栃木県大田原市湯津上 墳丘からの眺め

那須国造碑 拓本 掛け軸 絵画の買取 販売 表装 長良川画廊

那須国造碑 侍塚古墳の研究 出土品 関係文書

Adeac アデアック デジタルアーカイブシステム

なす風土記の丘 湯津上資料館 栃木県 博物館 美術館 さんたつ By 散歩の達人

那須国造碑の口コミ一覧 じゃらんnet

那須国造碑 ここまで来るのに半世紀かかったなぁ マロのページ

B4414 那須国造碑 笠付原拓 日本金石文 日本三古碑 の落札情報詳細 ヤフオク落札価格情報 オークフリー スマートフォン版

那須国造碑 アクセス 営業時間 料金情報 じゃらんnet

那須国造碑 笠石神社 下侍塚古墳 大田原市 とち フラ

栃木県大田原市湯津上 笠石神社 那須国造碑 古墳探訪記

Takayama Sha Historic Site Fujioka 21 All You Need To Know Before You Go With Photos Tripadvisor

侍塚古墳と那須国造碑 下野の前方後方墳と古代石碑 日本の遺跡 眞保 昌弘 本 通販 Amazon

那須国造碑 笠石神社 古代のロマンに触れよう Kitakan Snap

月讀 つくよみ 那須国造碑 略 仰惟殞公廣氏尊胤国家棟梁 一世之中重被貳 訳 仰ぎみるに故人は 那須國造一族の嫡承継主で 国家の棟梁 であった 一世之中に重ねて貳照せられ 攻略 那須国造の家系が 国家棟梁 として 東 日本を支配し

那須国造碑 Wikipedia

那須国造碑 拓本 掛け軸 絵画の買取 販売 表装 長良川画廊

Kasaishi Shrine Otawara 21 All You Need To Know Before You Go With Photos Tripadvisor

那須国造碑 大田原市観光協会 栃木県大田原市の観光案内

那須国造碑と下侍塚古墳 アフリカに 思いやり

那須国造碑の拝観 2020年 大田原市 タカカメブログ

那須国造碑 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

那須国造碑 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

那須国造碑

那須国造碑 大田原市観光協会 栃木県大田原市の観光案内

那須国造碑巡る人々紹介 大田原市歴史民俗資料館で企画展 地域の話題 県内主要 下野新聞 Soon ニュース 下野新聞 Soon スーン

那須国造碑 笠石神社 古代のロマンに触れよう Kitakan Snap

日本三古碑 那須国造碑と考古学発祥の地 大田原市 顎鬚仙人残日録

那須国造碑 大田原市 とちぎ材の生産地 とちぎのいい木

那須国造碑 笠石神社 古代のロマンに触れよう Kitakan Snap

日本史上の中国 金印 那須国造碑 飛鳥 新律綱領 令集解 Amazon Com Books

那須国造碑 笠石神社 古代のロマンに触れよう Kitakan Snap

593 日本三古碑 国宝 那須国造碑 見学 栃木県大田原市湯津上430 笠石神社 内 大田原 黒羽 那珂川 栃木県 の旅行記 ブログ By しんちゃんさん フォートラベル

ヤフオク 那須国造之碑 拓本 検 国宝 那須国造碑 下野国

那須国造碑 時代と人とをむすぶもの 古本ねこや 埼玉 川越 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

那須国造碑の値段と価格推移は 6件の売買情報を集計した那須国造碑の価格や価値の推移データを公開

国宝那須国造碑 笠石神社例大祭0315 美玉の湯

プチ史資料紹介 那須国造碑 基本情報編 吉原 啓 Note

那須国造碑 笠石神社 古代のロマンに触れよう Kitakan Snap

日本三古碑 那須国造碑 南八幡の案内人

那須国造碑 時代と人とをむすぶもの 大田原市なす風土記の丘湯津上資料館 編 古本 中古本 古書籍の通販は 日本の古本屋 日本の古本屋

那須国造碑 那須与一 祖父が校長をしていた高校を訪問 久恒啓一のブログ 今日も生涯の一日なり

那須古代史探訪 その1 日本三古碑の一つ 那須国造碑 フラッと那須に来ちゃいました 日本史大戦略 Side B 附 歴史を歩こう協会 日本各地の古代 中世史探訪

Google Maps

那須国造碑 拓本 掛け軸 絵画の買取 販売 表装 長良川画廊

国宝 那須国造の碑 秩父 仙台まほろばの道

流浪の画家 の隆くん 文化財探訪 8 12 金 大田原市 笠石神社 で入手した 国宝 那須国造碑 の重要資料を記録しておく

那須国造碑 笠石神社 下侍塚古墳 大田原市 とち フラ

593 日本三古碑 国宝 那須国造碑 見学 栃木県大田原市湯津上430 笠石神社 内 大田原 黒羽 那珂川 栃木県 の旅行記 ブログ By しんちゃんさん フォートラベル

593 日本三古碑 国宝 那須国造碑 見学 栃木県大田原市湯津上430 笠石神社 内 大田原 黒羽 那珂川 栃木県 の旅行記 ブログ By しんちゃんさん フォートラベル

那須国造碑と那須与一

那須国造碑 笠石神社 那須観光virtualtours

那須国造碑 怠け者の散歩道

とちぎいにしえの回廊 特集 石をめぐる冒険 石が刻むとちぎの文化財 日本聖公会日光真光教会 礼拝堂

日本三古碑 那須国造碑を見る 喜寿翁のブログ

那須国造碑の広氏尊胤 株式会社 大和書房 生活実用書を中心に発行 新刊案内 書籍目録 連載エッセイ 読者の広場

Dr James Harry Morris على تويتر In The Museum In Otawara There Is A Replica Of The Nasu Kokuzōhi The Real Stele Is Found Nearby The Museum And Contains Some Of The

那須国造碑の訪問録 栃木県大田原市 古代の下野を知る手掛かり 国宝 時代小説県歴史小説村

那須国造碑の訪問録 栃木県大田原市 古代の下野を知る手掛かり 国宝 時代小説県歴史小説村

吉原啓 那須国造碑の最中 笠石最中 が届いた 笠石と碑身の再現率が高い

593 日本三古碑 国宝 那須国造碑 見学 栃木県大田原市湯津上430 笠石神社 内 大田原 黒羽 那珂川 栃木県 の旅行記 ブログ By しんちゃんさん フォートラベル

0 件のコメント:

コメントを投稿